内容摘要

【政策动向】

1.国家能源局:印发《2025年能源行业标准计划立项指南》

2.国家发改委:发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》

3.广东:印发《广东省2024年度碳排放配额分配方案》

4.重庆:公开征求《重庆市加快建立碳足迹管理体系的实施方案(征求意见稿)》修改意见

5.马来西亚:通过CCUS(碳捕捉、利用及储存)立法

【行业聚焦】

1.行业动态 | 全国首例跨经营区绿电交易成功落地

2.行业动态 | 全国首批CCER正式签发,共计358.89万吨

3.行业动态 | 欧盟第二个碳交易市场试运行

4.会议召开 | 2025势银绿色液体燃料产业大会暨绿氨、绿醇及绿色航煤市场与技术研讨会

5.权威观点 | 全国政协委员、中国工程院院士刘中民:做好能耗双控向碳排放双控转型的风险防范

【碳市场动态】

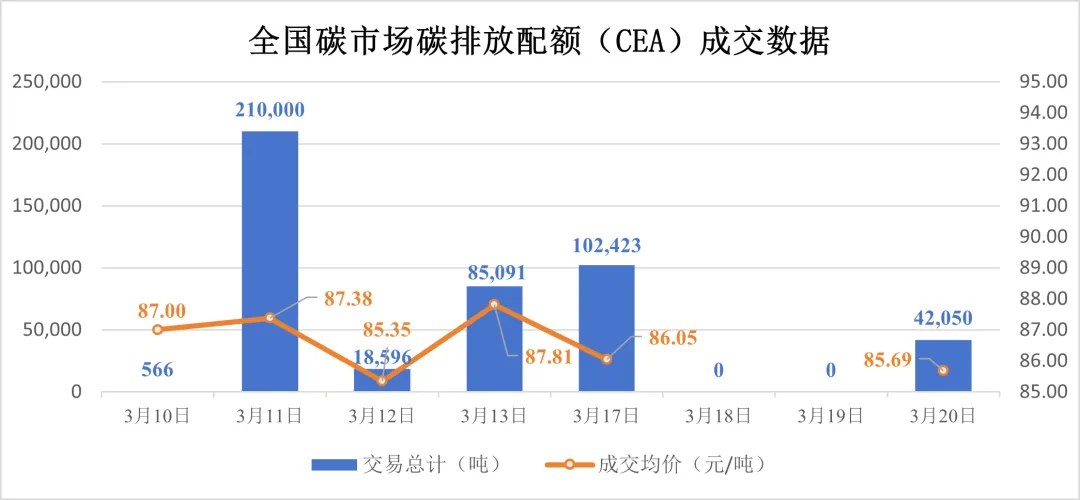

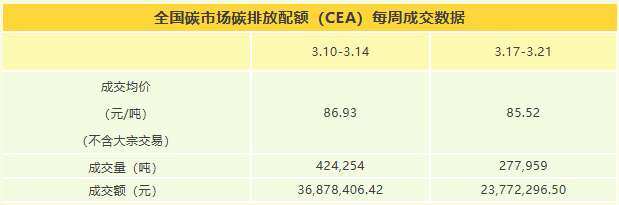

3月10日-3月14日,全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量424,253吨,总成交额36,878,406.42元

3月17日-3月21日,全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量277,959吨,总成交额23,772,296.50元

全文共4733字,阅读时间15分钟

一、政策动向

01

3月7日,为落实《中华人民共和国能源法》和《国家标准化发展纲要》,进一步提升能源行业标准立项工作的计划性、导向性,国家能源局综合司印发《2025年能源行业标准计划立项指南》。

《指南》强调要坚持问题导向和需求导向,深入分析能源发展改革的新形势新要求,紧密围绕保障能源安全和绿色低碳转型,促进能源新技术、新产业、新业态发展,突出重点领域和关键技术要求,提出能源行业标准计划。强化体系布局和统筹协调,在能源各领域标准体系框架下提出行业标准计划,优先建立健全新兴领域标准,同步升级完善传统领域标准,持续加强能源标准体系建设。提高标准质量和制修订效,坚持科技创新与标准化协同发展,加快推动科技创新向标准转化。加强国际合作和协同发展,支持对标国际先进,立足行业发展实际,推动国际标准和能源领域标准互促转化,推进标准体系兼容。服务“一带一路”能源国际合作,推动标准互认。

02

国家发改委:发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》

3月18日,国家发展改革委等部门发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》。意见明确,到2027年,绿证市场交易制度基本完善,强制消费与自愿消费相结合的绿色电力消费机制更加健全,绿色电力消费核算、认证、标识等制度基本建立,绿证与其他机制衔接更加顺畅,绿证市场潜力加快释放,绿证国际应用稳步推进,实现全国范围内绿证畅通流动。到2030年,绿证市场制度体系进一步健全,全社会自主消费绿色电力需求显著提升,绿证市场高效有序运行。

意见提出,提升绿色电力交易规模。加快提升以绿色电力和对应绿色电力环境价值为标的物的绿色电力交易规模,稳步推动风电、太阳能发电,以及生物质发电、地热能发电、海洋能发电等可再生能源发电项目参与绿色电力交易。明确绿证强制消费要求。依法稳步推进绿证强制消费,逐步提高绿色电力消费比例并使用绿证核算。加快提升钢铁、有色、建材、石化、化工等行业企业和数据中心,以及其他重点用能单位和行业的绿色电力消费比例,到2030年原则上不低于全国可再生能源电力总量消纳责任权重平均水平;国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升。在有条件的地区分类分档打造一批高比例消费绿色电力的绿电工厂、绿电园区等,鼓励其实现100%绿色电力消费。将绿色电力消费信息纳入上市企业环境、社会和公司治理(ESG)报告体系。

03

3月10日,广东省生态环境厅印发《广东省2024年度碳排放配额分配方案》。2024年度纳入碳排放管理和交易范围的行业企业分别是石化、造纸、民航、陶瓷(建筑、卫生)、交通(港口)和数据中心六个行业企业。控排企业共258家,包括年排放1万吨二氧化碳(或年综合能源消费量5000吨标准煤)及以上的企业,和数据中心行业年排放1万吨二氧化碳(或运行机架数达到1000标准机架)及以上的企业。新建项目企业列入国家和省相关规划,并于2023—2025年建成投产且预计年排放1万吨二氧化碳(或年综合能源消费量5000吨标准煤)及以上的新建(含扩建、改建,下同)项目企业,共8家。

结合国家和省产业政策、行业规划和经济发展形势预测,广东省确定2024年度配额总量为9400万吨,其中,控排企业配额8750万吨,储备配额650万吨,储备配额包括新建项目企业有偿配额和市场调节配额。2024年度企业配额分配主要采用基准线法、历史强度法和历史排放法。

04

重庆:公开征求《重庆市加快建立碳足迹管理体系的实施方案(征求意见稿)》 修改意见

为促进绿色低碳转型,引导绿色低碳消费,推动新质生产力发展,助力实现碳达峰碳中和目标。3月4日,重庆市生态环境局公开征求《重庆市加快建立碳足迹管理体系的实施方案(征求意见稿)》修改意见。

《方案》中提及要因地制宜建立健全碳足迹管理体系。制定重点产品碳足迹管理目录清单,深化碳足迹行业需求调研,围绕汽车、锂电池、钢铁等重点产品及其产业链,加快梳理形成重点产品碳足迹管理目录清单。推动打造产品碳足迹服务平台,聚合5G、大数据等新兴技术优势,推动打造涵盖数据监测、信息采集、碳足迹核算、碳标识认证、碳足迹分级评价、分场景应用的一站式综合服务平台。

《方案》要求循序渐进推进碳足迹核算和碳标识认证。开展产品碳足迹核算,应用国家重点产品碳足迹核算规则标准,加快开展电力、钢铁等重点产品碳足迹核算。构建多方参与产品碳足迹核算和碳标识认证格局,深化产品碳足迹与环境经济政策制定、减污降碳协同创新、环境影响评价和生态产品价值转化等的有机衔接。

05

马来西亚国会近日通过了一项立法,该法案为所谓的 CCUS 提供了一个法律框架,旨在帮助该国成为碳捕获、利用和封存领域的“全球领导者”。马来西亚政府看好碳捕集市场发展,预计未来30年内能为该国贡献2,000亿至2,500亿美元(约人民币1.4兆至1.8兆元)的毛附加价值(GVA),且创造20万个就业机会,并带动中小企业发展。因此在2023年7月启动的国家能源转型计划中,规划2030年以前开发3座碳捕集中心,两座在半岛地区、一座在砂拉越,预估每年碳储量为1,500万吨。

马来西亚具备庞大碳捕集潜力,主要因为部分油气田使用年限将届,该国石油产量将在接下来5年内下降30%,但能源消耗将在2050年翻倍。根据马来西亚石油管理公司(MPM)的数据,该国16个枯竭油田的碳储存潜力超过2.4亿吨,加上当地人才与政策支持,马来西亚被认为有机会成为澳洲、日本等主要市场的跨国碳储存中心。

二、行业聚焦

01

3月7日,广州电力交易中心与北京电力交易中心成功开展广西、云南送上海的3月月内绿色电力交易,实现了跨经营区绿电交易机制里程碑式突破,标志着全国统一电力市场建设迈上新台阶。本次交易成交电量5270万千瓦时,其中风电占比78%,太阳能发电占比22%,上海石化、巴斯夫、科思创、腾讯、特来电等30家企业,以及华能集团、国家能源、国家电投、中广核等发电集团下属29个新能源项目参与了本次交易。自3月10日起,连续22天通过闽粤联网工程及相关联络通道将绿电输送至上海,以满足当地绿电需求。

为推动实现供需精准匹配,充分利用跨经营区的“地域差、季节差、负荷差”,广州电力交易中心、北京电力交易中心协商南方电网广西、云南电网公司和国网上海电力公司等相关方,联合制定了《2025年跨经营区绿色电力交易方案》。该方案明确了参与主体范围、交易周期、方式、出清、结算、绿电溯源、绿证核发与划转等关键内容,全链路贯通了跨经营区电力交易机构间的“交易业务流、信息数据流、结算资金流”。

02

行业动态 | 全国首批CCER正式签发,共计358.89万吨

3月5日全国两会期间,全国温室气体自愿减排交易市场(以下简称“自愿碳市场”)首批核证自愿减排量(CCER)完成登记。根据生态环境部消息,此次获得登记的CCER由位于江苏、甘肃等地的海上并网风力发电和并网光热发电项目产生,已登记的CCER共948万吨二氧化碳当量,预计将在10年内年均实现温室气体减排约359万吨二氧化碳当量。

自愿碳市场是我国利用市场机制控制和减少温室气体排放的重要政策工具。2024年1月22日,自愿碳市场在京启动。此后,自愿碳市场与强制碳市场独立运行,并通过配额清缴抵销机制相互衔接,二者共同构成全国碳市场体系。符合条件的温室气体自愿减排项目,经第三方机构审定与核查、注册登记机构审核后,可将减排量登记为核证自愿减排量(CCER),通过全国统一的温室气体自愿减排交易平台开展交易,获得减排收益。

03

欧盟第二个大型碳交易市场欧洲碳排放交易体系II(EU—ETS II)将于今年启动试运行,作为欧洲碳排放交易体系(EU—ETS)的“双胞胎”,EU—ETS II将作为一个新的、独立的碳交易市场运行,主要覆盖建筑、道路运输和其他未被EU—ETS覆盖的小型工业部门碳排放,今年开始试运行3年,2027年或2028年正式启动。

EU—ETS II的设计思路与EU—ETS高度类似,包括配额总量上限线性递减、排放配额拍卖、市场稳定储备机制等。去年12月,欧盟委员会公布2027年EU—ETS II排放配额数量上限,覆盖排放量10.36亿吨。为确保启动首年配额供需平衡,2027年排放配额总量会额外增加30%。此外,如果排放配额价格连续两个月均价超过45欧元/吨至55欧元/吨,将释放2000万吨排放配额来调控市场。

04

会议召开 | 2025势银绿色液体燃料产业大会暨绿氨、绿醇及绿色航煤市场与技术研讨会

2025年3月19日-20日,由势银(TrendBank)联合全球财富五百强高科技企业、可持续技术的领军企业霍尼韦尔主办的“2025势银绿色液体燃料产业大会暨绿氨、绿醇及绿色航煤市场与技术研讨会”,在宁波召开。

大会特设3大圆桌对话环节,汇聚绿色液体燃料领域龙头企业,对绿氨、绿醇、SAF等展开深入的交流和讨论,以期为中国绿色液体燃料产业的快速发展提供有益的思路和建议。探讨话题包括不同SAF的生产技术(如HEFA、AtJ、PtL)的成熟度和产业化瓶颈和国内绿氨产业发展的关键驱动力等。

05

权威观点 | 全国政协委员、中国工程院院士刘中民:做好能耗双控向碳排放双控转型的风险防范

2025年《政府工作报告》提出,要加强污染防治和生态建设,加快发展绿色低碳经济,积极稳妥推进碳达峰碳中和。全国政协委员、中国工程院院士、中国科学院大连化学物理研究所所长刘中民对此建议,应做好能耗双控向碳排放双控转型风险防范工作,多方协同推进。

刘中民指出,碳排放双控是在能耗双控基础上发展而来,是为适应能源体系由化石能源向非化石能源转变趋势的新机制。2025年是能耗双控向碳排放双控全面转型的关键之年,需提前预判转型风险,做好预防措施,确保能耗双控向碳排放双控平稳有序转型。目前碳排放双控转型风险主要存在四方面:新旧体系衔接问题,碳排放双控配套政策体系还不完善,碳排放统计核算仍面临难题和碳排放双控体系可能会增加企业新的成本。

刘中民建议从以下五方面做好能耗双控向碳排放双控转型风险防范工作。一是强化碳排放双控的顶层设计。从“单一维度”向“多元维度”、从“单项控制”向“系统控制”飞跃。 二是提升政策的科学性和灵活性,避免“一刀切”现象。三是加强碳排放核算与统计关键问题的研究。四是重视碳排放统计核算数据的一体化。五是注重碳排放双控体系下企业的适应成本问题。

三、碳市场动态

3月10日-3月14日,全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量424,253吨,总成交额36,878,406.42元,最高价88.87元/吨,最低价86.50元/吨,大宗协议交易成交量300,000吨,成交额26,050,000.00元。

3月17日-3月21日,全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量277,959吨,成交额23,772,296.50元,最高价88.12元/吨,最低价87.70元/吨,大宗协议交易成交量218,941吨,成交额18,709,985.00元。